ページを探す

公開シンポジウム「外国ルーツの若者を未来の担い手に育てる」

日本国際交流センター(JCIE)は、6月13日に、特定非営利活動法人ABCジャパンとの共催で、公開シンポジウム「外国ルーツの若者を未来の担い手に育てる―地域と当事者の想いから考える―」を、会場参加とオンラインを併用したハイブリッド形式で開催しました。

本公開シンポジウムは、JCIEが2024年度から3か年事業として実施している「外国ルーツ青少年の自立をささえる進路・キャリア支援事業」 (休眠預金活用事業。以下、キャリア支援事業)の活動・成果発信の一環として行われました。神奈川県をフィールドに外国ルーツ青少年の教育・進路保障に取り組む教育行政、NPO、学校法人の関係者と、外国にルーツを持つ若者に登壇いただき、「地域の想い」と「当事者の想い」の二部構成でのパネルディスカッションが行われました。

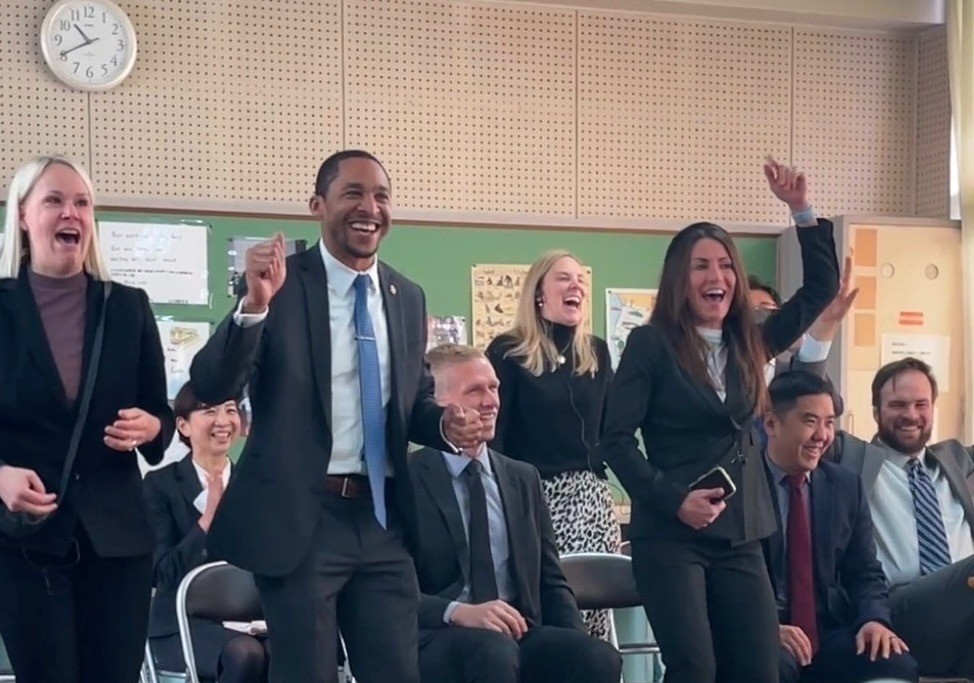

シンポジウムでは、日本に暮らす外国ルーツの若者に焦点を当て、地域における進路保障の仕組みづくりと、若者自身による自己実現への挑戦を手がかりに、誰もが安心して歩める社会に必要なセーフティネットのあり方について多角的な議論が交わされました。当日は、会場およびオンラインを通じて、NGO/NPO、自治体、学校、大学・研究機関、メディア、企業、市民など、延べ約200名が参加しました。

当日のシンポジウムの要旨は以下の通りです。

はじめにJCIE理事長狩野功が開会の挨拶を行い、国籍、ルーツ、文化など多様な背景を持つ人々が暮らす社会として外国ルーツの若者への教育とキャリア支援は欠かせないものであると述べました。

前半のパネルディスカッション「地域の想い神奈川が結ぶ外国ルーツ青少年の進路保障のこれまで、これから」では、関東学院大学社会学部准教授でABCジャパン理事の藤浪 海氏をモデレーターに、認定特定非営利活動法人 多文化共生教育ネットワークかながわ(Me-net)、神奈川県教育委員会、横浜YMCA学院専門学校、ABCジャパンの方にご登壇いただき、外国ルーツの学生の進路保障の仕組みづくりのための取り組みと、連携を通じて実現したことや今後の実現に向けて必要なことについて述べました。子どもを育てるには、学校単独ではなく、地域のNPOや行政、企業などとの連携が不可欠であるという認識のもと、社会活動に関心がある企業による奨学金支援の実践例や、子どもと保護者が進路について共に考えるための早期支援の重要性などが共有され、会場ではこれらの議論に多くの関心が寄せられました。

後半のパネルディスカッション「当事者の想い:自己実現を後押しする社会とは」では、JCIEのチーフ・プログラム・オフィサー李 惠珍をモデレーターに、ABCジャパン、横浜市役所、IKUNO・多文化ふらっとから外国にルーツを持つ若手の3名に登壇いただき、自分が生きる日本社会をどのようにとらえ、自分を、そして社会を変えるための取り組みついての思いを話しました。外国ルーツの若者の自己実現を一つのキーワードに、エピソードを交えながら、社会に内在する構造的課題への感度と形式的な選択肢の提示にとどまらず、それを自らの意思で選択できる主体的環境の必要性について、具体的かつ実践的な議論が交わされました。

シンポジウムの結びでは、上智大学教授でABCジャパン理事の田村梨花氏より閉会挨拶が行われ、外国にルーツを持つ若者たちの姿が、日本人を含めた若い世代が「自分らしさ」や「将来のあり方」を模索する過程で直面する課題をより明確に浮かび上がらせてくれる存在であると述べました。「彼らは周囲と対話を重ねながら、自らの葛藤と向き合い、未来を切り拓こうとするその姿勢によって、私たちにも大きな力と希望を与えてくれています。こういった形で対話を重ねることが、市民レベルで社会を変える力となっていきます」とのメッセージをもって、本シンポジウムを締めくくりました。

アーカイブ動画

グローバルな人の移動に関連する活動報告

Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)