ページを探す

国際援助削減傾向下における感染症対策国際基金「グローバルファンド」の増資について

G20サミット前日の11月21日に、南アフリカ共和国と英国の共催により、グローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)第8次増資サミットがヨハネスブルクで開催されました。日本国際交流センター(JCIE)は、国際保健分野の事業の一環として、グローバルファンドを支援する民間のイニシアティブ「グローバルファンド日本委員会」を運営しており、今回の増資会合の結果を以下の通り報告いたします。

グローバルファンドとは

世界エイズ・結核・マラリア対策基金(略称グローバルファンド)は、2000年G8九州・沖縄サミットの成果として設立された感染症対策の国際基金です。日本は創設以来、主要ドナー国の一つとして運営に関与しリーダーシップを発揮してきました。当初は不可能と思われていた開発途上国における三大感染症の治療・予防は、グローバルファンドの支援および開発途上国自身の努力により大きく進展し、20年余で三大感染症による年間死亡数は460万人から230万人と半減しました。またグローバルファンドは、三大感染症を超えた幅広い保健システムへの支援(無償供与)でも世界最大の資金源で、パンデミックの予防・備えの面でも必須の機関となっています。

増資

グローバルファンドは3年に一度、感染症対策に必要な資金額を算定し国際社会に呼びかけて資金を調達しており、これを増資と呼んでいます。今回の第8次増資は、南アフリカと英国が共同議長の役割を果たしました。資金調達のリーダーシップをグローバルサウスの国が担ったのは初めてのことです。2027年~2029年の3年間に必要とされる資金の調達で、2030年のSDGs達成に向けた最後の重要な3年への投資となります。

現在、世界は開発援助資金の削減や気候変動などの複合的な危機を背景に、三大感染症終息に向けた歩みが逆行するリスクに直面しています。また、三疾患に限らず、新たな感染症のアウトブレイクを検知し、追跡、封じ込める「健康安全保障」の強化も喫緊の課題となっています。第8次増資では、革新的な技術を用いた治療・予防・診断製品の大規模な展開、コミュニティ・ヘルスワーカーなどの保健人材の育成、検査ラボの拡充、疾病サーベイランス、医療用品の調達や供給網の強化、低・中所得国における国内資金動員の促進などを推進し、感染率・死亡率のさらなる減少と、より公平で健康かつ安全な世界の実現を目指し、約1年の増資キャンペーンが行われました。

40超の国・組織から113.4億ドルの誓約

11月21日の増資サミットには、南アフリカのラマポーザ大統領、英国のスターマー首相をはじめとする各国政府、財団、企業、市民社会、当事者グループや国際機関代表らが参加し、第8次増資に対して、40を超える国・組織から総額113億4100万ドル(約1兆7800億円)の拠出誓約が表明されました。サミットで誓約を発表していない主要国は仏、日(※)、EU、スウェーデンで、最終的な金額の確定にはもう暫く時間を要します。(※日本は後日発表、次項に記載)

各国・組織による誓約一覧(11月21日現在) こちらを参照

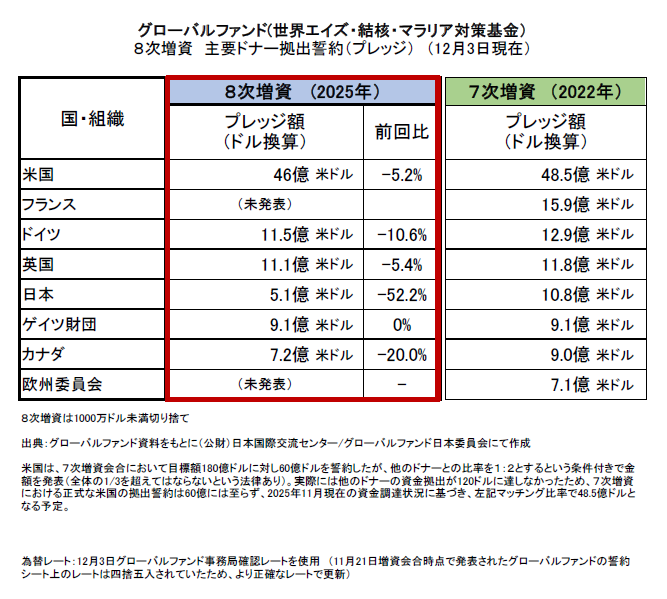

前回の7次増資の実績(159億ドル、2025年11月現在)に比べ、残念ながら2割程度の減少となる見込みです。近年の国際開発援助削減の傾向を反映した形となりましたが、資金需要が急増したコロナ期の前の規模に戻ったと解釈することもできます。また、国際援助資金の極端な削減傾向の中で、下表の通り、日本を除く五大ドナー国の拠出は削減率が5~20%にとどまったことは特筆すべきことでした。感染症危機に対応する多国間協力を象徴する公共財として、確実な成果を上げてきたグローバルファンドへの信頼の証と捉えられます。これからのグローバルファンドには、「より少ない資金でより大きなインパクトを出す」(do more with less) べく、新しい技術の治療・検査・予防の大規模展開、効率化、中所得国に対する援助からの円滑な自立への支援が一層期待されています。首脳やグローバルファンド事務局長の発言内容等の詳細は、グローバルファンド日本委員会のウェブサイトをご覧下さい。

-

日本政府の誓約、前回比52%減

増資会合後の週明け11月25日に、外務省のウェブサイト上で、日本政府のグローバルファンドへの拠出が発表されました。この発表で、日本政府は今後3年間最大810億円の貢献を行うことが記されました。8次増資のドル換算率を適用すると、前回2022年の第7次増資で岸田首相が誓約した最大10.8億ドルから52%減の5.1億ドル*となります。さらに、他ドナーとの間で1:2マッチング制度を採用している最大ドナー米国の実際拠出額も、日本の削減の1/2に相当する額が減ることになります。

厳しい財政状況、円安、国際機関への拠出は「顔」が見えづらい等が背景としてあるものの、上記でも述べた通り、他国と比して顕著に大きい減額率となる額を突如発表したことは、国際協調の場での日本に対する長年の信用を失墜させるものであります。

現在、国際保健分野では、開発援助資金が減少し国際保健の制度改革議論が急速に進んでいます。グローバルファンドは、保健分野最大の資金提供機関としてその改革議論の矢面に立つ最も重要な存在であり、日本が応分の負担を果たし主要ドナーであり続けることは、このような国際保健上の重要な局面で日本が国際保健の議論をリードする上で不可欠です。

*注:増資会合の誓約一覧記載の換算レートに基づき5.18億ドルと本ウェブサイトに記載しましたが、12月3日付グローバルファンド事務局確認の正確な為替レートによる計算に基づき、小数点二桁記載の場合は5.15億ドルと訂正します。(12月3日)

国際益・国益上の意義

日本のグローバルファンドへの拠出は、以下の点で国際益・国益上の意義があります。

感染症の克服は低・中所得国の経済発展と国際社会の安定の基礎

感染症を克服することは、防げたはずの罹患や死亡を減らし、労働力の確保と寿命の延伸による、低・中所得国の経済成長の基礎です。さらに、誰もが必要とする保健医療サービスにアクセスできる公平な社会作りは、人々の不満・不平等感を解消し社会を安定化させテロや紛争の温床となることを未然に防ぐことにも貢献します。

健康医療安全保障:日本を感染症から守る

感染症に国境はありません。グローバルファンドへの拠出は、感染症を日本に入れないこと、新たなパンデミックを防ぐことにつながります。感染症専門の国際基金として最も成果をあげているグローバルファンドへの投資は日本の健康安全保障に直結し、国益に貢献します。

日本経済を強くする

グローバルファンドは年約3000億円の調達市場を持ち、多額の日本製品が調達されています(医薬品・医療機器、予防用品等、累積12億ドル、国際機関では最大規模の日本製品調達)。グローバルファンドの支援の7割はアフリカ向けであり、これらの日本企業にとって、今後成長するアフリカの医療製品市場への入口となります。また、日本企業が、日本の平時には感染症がまん延している低・中所得国の公共調達市場に参入し生産規模を拡大・維持しておけば、いざ、日本が感染症危機に見舞われた時に、国内供給量の確保が容易になることも、上記の健康安全保障の重要な要素です。

日本外交を強くする

グローバルファンドの特徴は、グローバルサウス諸国自らも関わる運営体制です。主要ドナーであり続けることは、グローバルサウスとの信頼を醸成し、日本外交を強化することにつながります。また、開発援助資金が減少し国際保健の制度改革議論が急速に進む中、グローバルファンドはその改革議論の矢面に立つ重要な存在であり、主要ドナーとして応分の負担を果たし発言力を確保することは 日本の国際保健外交のリーダーシップに不可欠です。

日本国際交流センターは、世界の三大感染症対策のための官民連携基金であるグローバルファンド(世界エイズ・結核・マラリア対策基金)を支援する日本の民間イニシアティブ「グローバルファンド日本委員会(FGFJ)」を運営し、国境を超える地球規模課題である感染症との闘いにおいて、日本がより大きな国際的役割を果たせるよう取り組んでいます。

グローバルファンド日本委員会に関連する活動報告

Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)