ページを探す

公開シンポジウム「For Refugees, With Refugeesー地域と難民、そして私たち」

日本国際交流センター(JCIE)は、2025年7月9日に名古屋難民支援室(DAN)とジャパン・プラットフォーム(JPF)との共催により、公開シンポジウム「For Refugees, With Refugeesー地域と難民、そして私たち」を名古屋で開催しました(オンラインとの併用)。

本シンポジウムは、休眠預金事業「アウトリーチ手法による外国ルーツ住民の自立支援事業―困窮からの抜け出しを支える体制づくり」(3か年事業の3年目)の一環として実施しました。本事業はJPFと共同し、孤立・困窮に陥りやすい外国ルーツ住民が、自ら必要な支援にアクセスすることで、地域や社会で安心して暮らすことができる社会の実現を目指しています。

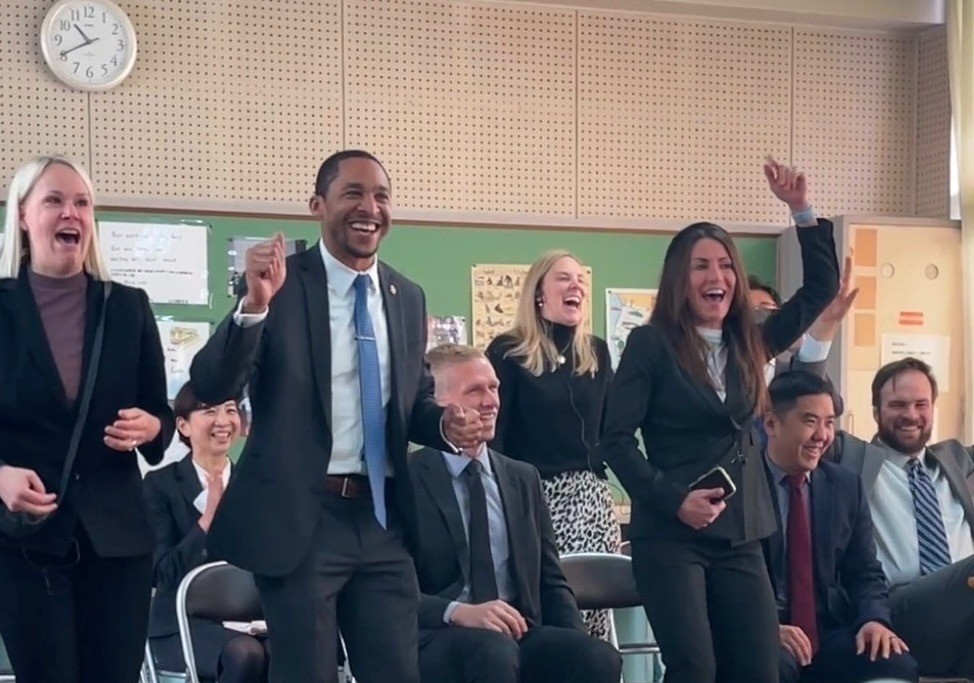

シンポジウムは二部構成で実施され、前半では、世界や日本における難民の現状をはじめ、東海地域を中心に難民支援に取り組むDANの活動が紹介され、また難民認定を受けた当事者の想いが共有されました。後半では、地域住民と共に活動する地元の協同組合や民間企業の取組みを事例に、地域からできる支援のかたちを探りました。当日は、NPO/NGO、関係省庁、自治体、大学・教育機関、メディアや企業の関係者など、会場およびオンラインを通じて約160名が参加しました。

シンポジウムの要旨は以下の通りです。

なお、翌日の7月10日に実施した、アウトリーチ事業の第6回連携会議およびフィールドワークの活動報告記事は、別途こちらに掲載しています。

第一部 難民の素顔を知る

初めに、認定NPO法人難民支援協会の石川えり代表理事より、世界における難民の現状と日本での受け入れ状況など、課題の全体像を把握するための講義がありました。続いて、名古屋難民支援室(DAN)の白岩亜由美氏は、東海地域に暮らす難民や難民申請者が法的に保護され、地域で安定した生活が送れるよう、DANが法的支援を中心に取り組んでいることを紹介しました。こうした法的支援に加え、生活面での支援や、地域社会における難民理解の促進、さらには支援者同士の連携体制の構築が今後さらに重要になると強調しました。第1部の最後には、DAN事務局長の羽田野真帆氏と難民当事者であるホーリー氏(ニックネーム)との対談が行われました。ホーリー氏からは、支援が必要になる状況は誰にでも起こりうることであり、地域の中で自分自身もほかの人々の助けになるために積極的に役割を果たしていきたいという強い思いが伝えられました。

第二部 自分事としてかかわる

第二部では、初めに、名古屋難民支援室(DAN)の支援を受けながら、地域に暮らす難民3名の感想がビデオ上映によって紹介されました。

リレートークでは、多文化ソーシャルワーカーの神田すみれ氏を司会に迎え、NPO地域と協同の研究センター代表理事補佐の向井忍氏、セイノーホールディングス株式会社執行役員の渡邉久人氏、DAN羽田野真帆氏が登壇しました。地域からできることとして、コロナ禍から開始した地域住民と難民当事者とが共に参加する難民食糧支援や、国のウクライナ避難民の受け入れをきっかけに社員からの呼びかけで始まった難民背景のある人への就労機会の提供等が事例として紹介されました。難民が実際に地域住民や地元の大学生らと関わることで、難民に対する理解促進に限らず、難民自身も社会の一員としての尊厳をもつ貴重な機会となりその重要性が強調されました。NPOをはじめ、民間支援団体や企業がそれぞれの立場で、特別に何かを与えるわけではなく、自分たちがもっているノウハウなどを社会資源として分けることで、無理のない継続的な支援が可能となることが参加者の共感を得ました。

最後に、シンポジウムはDANの川口直也代表理事が閉会の挨拶を行い、地域や市民社会として、わたしたちができる範囲で持続可能な支援を行い、それらをつなげていくことが大切だというメッセージが述べられました。

アーカイブ動画

参考

ジャパン・プラットフォームの国内事業部ブログも合わせてご覧ください。

アウトリーチ事業に関連する活動報告

Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)