ページを探す

「連携を創る、深めるナラティブを考える」: 休眠2事業の合同会議とフィールドワークの実施

日本国際交流センター(JCIE)は、2025年3月12日に休眠預金等交付金を活用した「アウトリーチ手法による外国ルーツ住民の自立支援事業」(以下、アウトリーチ事業)と「外国ルーツ青少年の自立をささえる進路・キャリア支援事業」(以下、キャリア支援事業)との合同会議を開催し、13日には都内の外国人支援現場を視察するフィールドワークを実施しました。

なお、12日に行われたそれぞれの事業の連携会議の報告は、別途「アウトリーチ事業第5回連携会議」、「キャリア支援事業第4回連携会議」として掲載しています。

今回の合同会議およびフィールドワークは、「アウトリーチ事業」と「キャリア支援事業」という異なる領域の実践を横断的に結びつけ、外国ルーツの人々が直面する多様な課題に対する支援の在り方を再構築することを目的に実施しました。合同会議では、「共感に基づくナラティブ」を切り口に、支援の現場間でどのように協働関係を築き、地域社会や企業や行政といったステークホルダーを巻き込んでいくかについて活発な議論が交わされました。翌日のフィールドワークでは、外国人支援に関する政府機関や地域団体が実践する多文化共生の現場を訪問し、現場での実践知を持ち寄りながら、連携モデルや地域内での支援体制の工夫・課題についての理解を深める貴重な機会となりました。

当日の要点は以下の通りです。

12日:合同会議

合同会議には、アウトリーチ事業とキャリア支援事業の助成先10団体を含む関係者約50名が参加しました。会議では、「連携を創る、深めるナラティブを考える」をテーマに、外国ルーツの人々が急増し、その背景の多様化が進んでいる今だからこそ、「わたし」を主語とした語りではなく「わたしたち」を主語とした語りに視点を切り替えて、ステークホルダーとの連携を広める上で必要な、共感からアクションを創る、深める「ナラティブ」とは何かについて意見交換を行いました。

はじめに、工藤啓氏(NPO法人育て上げネット理事長)と、松島由佳氏(キャリア支援事業の評価アドバイザー)に、社会課題の改善・解決に向けて、いかにしてステークホルダーや社会を巻き込むような実践を行なってきたか、対談の形でそれぞれの経験を共有いただきました。「若者支援は社会投資」という言葉を胸に、「社会経験の穴」を埋めていける場(若者就労支援)を作り、担い手・支え手の育成、社会のインフラとしての生態系作りに取り組む工藤氏と、日本と途上国、企業とNPOをクロスした「留職プログラム」を通じて「途上国への貢献と参加者の成長」のシナリオを模索された松島氏から、「わたしたち」を主語としたナラティブ創りに向けて、次の視点が共有されました。

- 社会課題に対して、必ず社会から注目が集まる時がくるので、そのタイミングを逃さない。

- 相手側の考え方と仕事の仕方、制度等を丁寧に汲み取り理解した上でアプローチする。

- 新しい連携先と組むには、まずは相手の信頼を得ないといけない。連携する相手へのメリットは何かを考える必要がある。

対談後は、①移民・外国人を取り巻く課題を改善するために、これまでどのようなステークホルダーをターゲットに、どのような「言葉・語り」を以て働きかけをし、どのような達成感、課題感があるのか。②現在見えている移民・外国人を取り巻く環境の変化を踏まえ、ステークホルダーに期待する役割や相手にとって得られること、それを「連携・協働」によって作り出すためのシナリオは何かについて、参加者間でグループディスカッションを行いました。

ディスカッションを通じて、ステークホルダーに対し、その相手ごとに支援のメリットを語るなどの働きかけにより支援の必要性を訴えるべきだが、支援の必要性の訴えのみになりがちである、という課題や気づきが共有されました。あわせて、ステークホルダーとの関係性の構築、発展のために自分たちの視点、切り口をどう再整理したのか、地域のステークホルダーと外国ルーツの住民の変化・ライフステージを考慮した情報共有の仕組みづくりをどう試みたのか、など成功体験の共有も行われました。

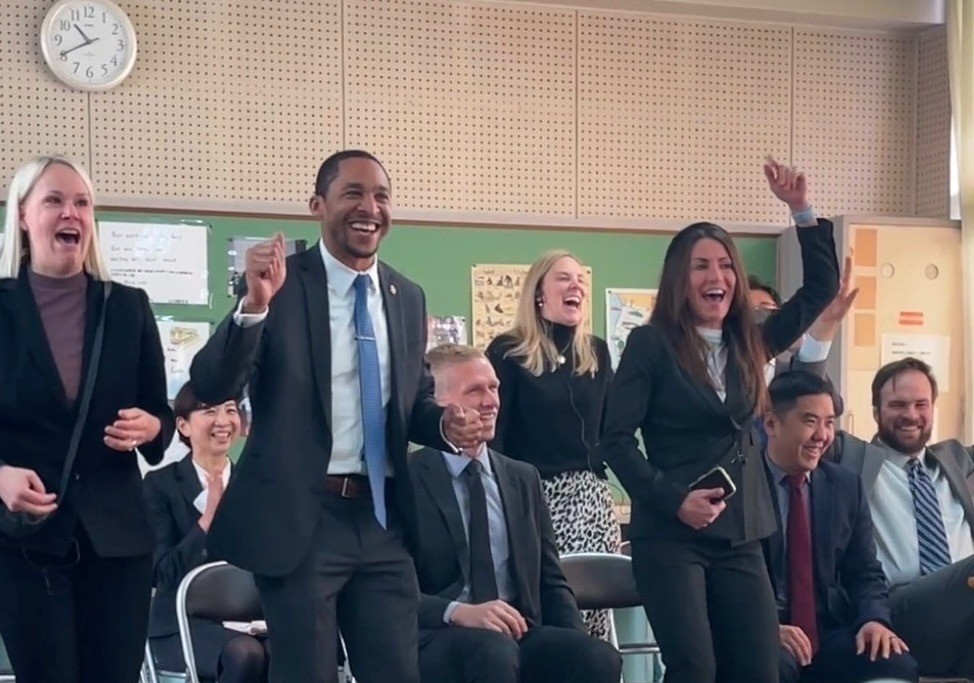

13日:フィールドワーク

13日のフィールドワークでは、二つのグループに分かれ、フィールドワークを実施しました。

①外国人在留支援センター(FRESC)の訪問

②豊島区ツアー:都内で外国人住民の比率が2番目に高い豊島区で多文化共生や包摂のための地域づくりに取り組む団体の現場視察及び関係者との意見交換

①外国人在留支援センター(FRESC)訪問

FRESCは、日本に暮らす外国人の在留を支援する政府の窓口が集まったワンストップセンターです。当日は、職員の方と両事業に関係する民間支援団体で、互いの活動紹介や課題を共有しました。FRESCからは、効果的な情報発信をするにあたり、現場の率直な意見が求められ、民間支援団体からはFRESCにおいて対応可能な具体的支援や、各地方の入管局とFRESCの適切な使い分け、相談対応内容の違いなどに関する質問が寄せられました。その後、参加した団体は、FRESC内の見学ツアーを通し、FRESCに入居する8機関の各役割や支援内容等の説明を受けました。

②豊島区ツアー

豊島区のフィールドワークでは、午前は認定NPO法人「豊島子どもWAKUWAKUネットワーク」(以下、WAKUWAKU)の活動拠点を、午後には公益社団法人シャンティ国際ボランティア会が参画する「としまる」(TOSHIMA Multicultural Support)の関係機関を訪問し、現場視察及び意見交換会を行いました。

午前

豊島区プレーパークやWAKUWAKUが運営する子ども食堂、そして子どもたちの居場所となるWAKUWAKUホームを訪問し、地域の子どもを地域で見守り、学びや暮らしを有機的に支えるための地域でネットワーク作りの様子を伺いました。また、地域の住民・ボランティアによる運営における課題や、活動が継続していくための役割分担・モチベーション維持などのための工夫、行政による予算化を含む資金調達の仕方などについて活発な意見交換が行われました。

午後

シャンティ国際ボランティア会や社会福祉協議会の担当者からの活動紹介とともに、豊島区役所の相談窓口と東京パブリック法律事務所を訪問し、NPO、社会福祉協議会、区役所、法律事務所、地域の外国ルーツコーディネーターがつながり、地域に暮らす外国ルーツ住民の困りごとや、自立を包括支援する仕組みづくりの様子を伺いました。意見交換では、外国ルーツの住民の相談案件対応の仕方や相談内容の傾向、それぞれの関係機関が担っている役割、関係支援機関間のネットワークの形成・強化のプロセスとその課題・手応え、支援を受ける立場にある受益者が自分の役割を見付けていくプロセスの大事さなどについて、議論が交わされました。

資料

プログラム

人の移動・市民セクターとの連携に関する活動報告

Copyright © Japan Center for International Exchange (JCIE)